ナローバンドをもう少し試してみる

ゴールデンウィーク後、しばらく晴れていたので自宅での撮影を続けていました。夜中から過ぎからのNGC6888三日月星雲でナローバンド撮影です。前回の記事がM17のナローバンドだったので、こちら方面をもう少し掘り下げるために、他に待っている未処理画像もありますが、三日月星雲を先に処理します。

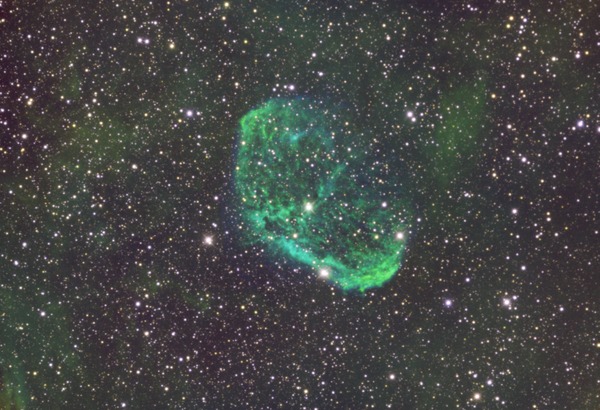

三日月星雲

三日月星雲は2年ほど前、CBPを試す一環でTSA120とASI294MC Proで、自宅で撮影しています。カラーで手軽だったのですが、背景の青いところはモヤッとしか出なくて悔しかったことを覚えています。でも青いのが出てるのはほとんどナロー撮影で、カラーで青が出ただけでもましで、いつかナローで撮影したいと思っていました。

撮影

カメラはASI294MM Pro、ゲインは120、露光時間は10分と、これまでのSCA260での撮影での標準的な設定です。なのでダークはこれまでの使い回し、フラットもM17で撮影したもの使い回しで済むので楽なものです。

何で対象を三日月星雲にしたかはあまり覚えていません。多分ですが、

- その頃は前半はM81やM82を撮影していて、条件的に後半の夜中に上に昇ってくるもの。

- 画角的に1300mmの焦点距離に合うもの。

- 5枚用だったフィルターホイールを新調して8枚装着できるようになり。

- やっとOIIIとSIIが入れ替えなしに撮影できるようになったので、やはりナローを試したかったこと。

- 自宅なので明るい北側でないこと。

記録を見ると撮影は自宅で3日に渡っています。どれも前半の撮影(M82)を終えた0時過ぎからで、平日か次の日仕事の日曜なので、セットアップだけして寝てしまっていたはずです。

画像処理

撮影枚数と処理に回した枚数はHα:12/15枚、OIII: 13/15枚、SII: 13/15枚なので、10分露光としては十分な採択率です。合計6時間20分になります。

Hα、OIII、SIIの順でスタック済みのものを見てみます。

今回はそれぞれ2時間強と露光時間もかけているので、横シマのノイズが見えることはありません。それでもSIIの淡いこと淡いこと。これだと実際にはほとんど効かないですね。どうしたらいいものなのか?

とりあえず処理は簡単なAOOから始めます。目的は背景の青を出すことですが、OIIIはその目的を託すくらい十分に撮れていることがわかりました。

「NGC6888: 三日月星雲」

- 撮影日: 2022年5月25日1時8分-2時59分、26日0時33分-2時56分、30日0時37分-3時0分

- 撮影場所: 富山県富山市自宅

- 鏡筒: SHARP STAR製 SCA260(f1300mm)

- フィルター: Baader:Hα 6.5nm、OIII 6.5nm、Optlong: SII 6.5nm

- 赤道儀: Celestron CGX-L

- カメラ: ZWO ASI294MM Pro (-10℃)

- ガイド: f120mmガイド鏡 + ASI290MM、PHD2によるマルチスターガイドでディザリング

- 撮影: NINA、Gain 120、露光時間10分、Hα: 12枚、OIII: 13枚、SII: 13枚の計38枚で総露光時間6時間20分

- Dark: Gain 120、露光時間10分、温度-10℃、32枚

- Flat, Darkflat: Gain120、露光時間 Hα、OIII、SII、それぞれ20秒、16枚

- 画像処理: PixInsight、Photoshop CC

さすがAOOです。脳味噌みたいなシワシワも、CBPでは出なかった背景の青も、形がきちんとわかります。

恒例のAnnotationです。

ちなみに、2年前の画像がこれ

この時は本体の背景の青が全然はっきりしていなくて、ぼかしてごまかしています。なので今回は自己ベストと言っていいかと思います。

でも実は今回、画像処理で相当てこずっていて、1週間くらいの間に4回やり直して、やっとトータルで前の結果を超えたと思えました。決め手は休日の楽しみのコメダ珈琲。この日も朝昼ごはんでカツカリーサンドです。お腹一杯になりました。

写真を見てもわかりますが、久しぶりに落ち着きながら画像処理ができました。今回のポイントはマスクをいかに上手く作るかでした。三日月星雲は星雲本体と背景で出したい分解能が大きく違いますし、各色で色の淡さも大きく違います。焦ってやってはダメですね。1週間くらい悩んでたのが、コメダに来てやっと解決しました。

3波での完全迷走状態

一方、3波合成は相当な迷走に入ります。試しただけでも

- SAO

- Sが淡いので、SAOのRにおいてAを5割としたもの

- OSA

- OSA reverse(あぷらなーとさん記事参照)

- AOOで見栄えがいいので、その逆のOAA

- AOOのRとGにSを3割としたもの

- オレンジを狙って、AOOのGにおいてAを2割入れたもの

- Yellowを狙って、AOOのGにおいてAを5割入れたもの

- 上の8にさらにSを使おうと思ってRとBにおいてSを3割入れたもの

- AOOをベースにGにおいてAを2割入れて、RにおいてSを3割加えたもの

一応ですが、それでも特徴的な画像を上げておきます。合成後にオートストレッチしただけなので画像処理らしいことは何もていない状態です。

1. SAO

3. OSA

4. OSA reverse(あぷらなーとさん記事参照)

5. AOOで見栄えがいいので、その逆のOAA

8. Yellowを狙って、AOOのGにおいてAを5割入れたもの

一見良さげに見えるのもあるのですが、実質SIIがほとんどなにも効いていなくてHαとOIII2つのバリエーションになっています。

一応3波で仕上げてみる

結局選んだのが、SAOをベースとすること。ただしSIIがあまりに弱いので、RにHαを混ぜS:A = 0.8:0.2とし、その代わりにGにSIIを混ぜA:S = 0.8:0.2としました。それでもまだ色の比率が厳しいので、ストレッチの際にRとBを強調しています。青とオレンジの対比を示したかったのですが、ここらへんが限界で、結局はM17で試した過程とよく似ています。

まだまだですね。皆さんかなり工夫しているのかと思います。

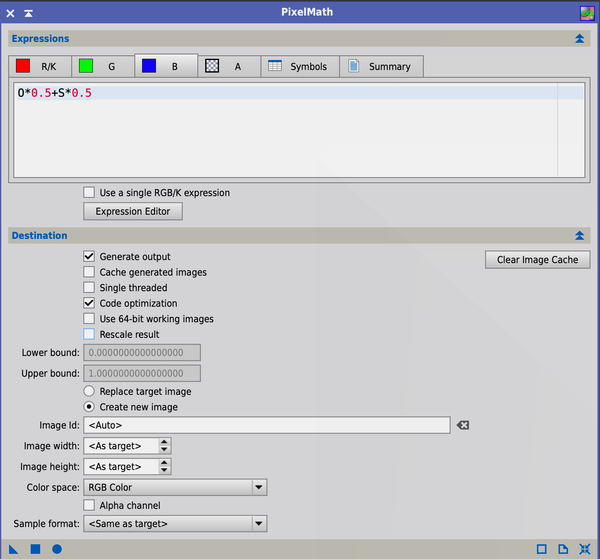

あぷらなーとさんのreverseをPIで

今回の唯一の成果ですが、PixInsightでもあぷらなーとさんが提唱するreverseのやり方はわかりました。RGBの代わりにCMYに割り当てればいいのですが、例えばHαをYellowに割り当てたければRとGに50%づつ割り当てればいいというわけです。なのでOSA reversはPixel Mathを利用して

- R: A*0.5+S*0.5

- G: A*0.5+O*0.5

- B: O*0.5+S*0.5

などとしてやればいいようです。今回は簡単に指示するために、AとかOとかSはファイル名をそのようにして保存しました。

まとめ

ハッブルとか見ると本当に青とオレンジのコントラストの対比が綺麗です。これやっぱり違う波長を使っているのでしょうか?ナローはもう少し研究の余地ありです。でも次のナロー画像処理は象の鼻。こちらはSAOとかの作例も多いので、SIIに特徴があるのかと期待しています。

コメント