Player Oneの評価もそこそこに、何と今度はFMA135の試用をSIGHTRONさんから頼まれました。

ひと月ほど前にCP+の配信のことをシュミットの店長さんと電話で話していたときです。その際にAskarのことが話題になりました。なんでもFMA135が日本でも販売されそうだということを聞いて、私の方からよかったら是非試させて欲しいと頼んだような運びです。

そもそもFMA135とは、最近注目のAskar社が出した焦点距離135mm、口径30mmの非常に小さな鏡筒です。あのAskar社が出すということで、レンズも相当気を使っていて、1枚のEDレンズを含む対物3枚玉にさらに3枚玉フラットナーをつけてあるので、収差を抑えかなりシャープな星像が期待できるようです。

新製品ということですが、日本に到着してすぐに送ってくれたみたいで、4月24日に自宅に届きました。でも到着後、なかなか天気の良い日がなくて、やっと昨晩の夜中くらいに雲が結構晴れてきてファーストライトとなりました。

到着後すぐに箱を開けて中身を取り出してみましたが、中には3つに別れたパーツが入っていました。

真ん中が本体、左がアメリカンサイズの差込口になってここにCMOSカメラやアイピースを取り付けることができます。右の赤いのが足になり、本体にスポッとはめて取り付けることができます。

本体は小さくてとてもコンパクトです。コンパクトにもかかわらず、非常にしっかりとした作りになっています。前後には金属のねじ込み式の、かなりしっかりした蓋がついています。ふたは意外に重要だったりするので、こういった細かい所も作り込んでくるAskarの姿勢は、非常に好感が持てます。

アイピース取り付けアダプターもかなり肉厚にできていて、カメラなどのたわみもほとんど出ないと思われます。

そもそもこの鏡筒(と言っていいのかというくらい小さいのですが)を試したかったのは、焦点距離200mm以下のきちんとした鏡筒というのはなかなかないからです。200mm以下となるとカメラレンズが主となってきます。でもカメラレンズで周辺まで星が点像で写るものはかなり高価になります。しかもオートフォーカスなども付いていて高機能なのですが、星を撮影する分にはそういった機能のほとんどは必要ありません。一方このFMA135は4万円程度とかなり安価な部類になり、これで星雲など撮影できるならかなり魅力的な鏡筒になるかなと思ったからです。安価な分口径わずか30mm、それでもF4なのですが、最近の明るい高級レンズと比べると、少し暗いことは否めません。まあそこは撮影時間を稼ぐことでなんとかなるのかと思います。

ちなみにメーカー推奨はAPS-Cなのですが、せっかくの短焦点鏡筒なので、フルサイズだとどれくらいの撮像になるのか、興味があるので今回はEOS 6Dで試してみました。

6Dを含めて、一眼レフカメラとの接続は一般のT2アダプターを使います。FMA135の本体にはT2ネジが切ってあるので、そこに各社の一眼レフカメラ用のT2アダプターを持ってくれば、そのまま接続できます。

カメラにFMA135を実際に繋いでみると、そのコンパクトさが強調されます。三脚への固定ですが、FMA135自身がかなり軽いので普通のカメラレンズと思ってしまって、カメラ本体側で三脚に固定すれば十分です。私の場合、アルカスイス互換のL字プレートをカメラ本体に取り付けてあるので、今回はそれを使って普通に三脚に取り付けました。

いよいよファーストライトです。外に出てみると、まだ少し雲が残っていましたが、できるだけ雲のないところを選びます。ピント合わせはFMA135本体で行います。私は6Dでのピント出しは、カメラ側のモニターをオンにして、明るい星を選び、できるだけ拡大して映して、それが最小形になるように調整します。FMA135の場合レンズ部がヘリコイド式になっているので、回転させてレンズを伸び縮みさせます。ピント固定ネジが付いているのですが、これが結構小さくて暗い中だと苦労しました。天体撮影だと一度ピントを決めたらあまりいじらないので、もう少し固定しやすくなっててもいいかと思いました。

さて、ピントもあって、画角も決まったので、露光時間とISOを変えて何枚か撮影しますが、固定三脚だと10秒でも星が流れてしまうことがわかったので、ここで赤道儀に載せ換えます。玄関に置いてあったAdvanced VXをそのまま庭に出しただけですが、今回は極軸も取らずに、ドンとだいたい北に向けて置いただけです。こんな適当な置き方でも、固定三脚に置くより遥かにズレが少なくなりますが、ここらへんの詳しいことに興味がある方はこのページを読んでみてください。

これで何枚か撮影した中で、露光10秒、ISO3200で撮ったときの撮って出しJPEGが適度な明るさで星が見えていました。真ん中らへんにゴミがあるのは無視してください。

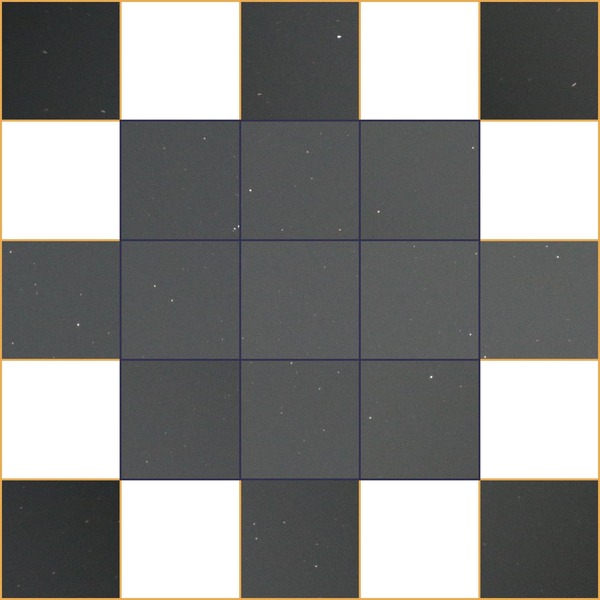

この周辺の拡大図は以下のようになります。

内側の青の枠がAPS-Cに相当し、外側のオレンジ色の枠がフルサイズに相当します。各マスは100x100ピクセルを切り出しています。こうやって見ると、やはりメーカーの言う通りAPS-Cは十分に点像を保っています。一方フルサイズの周辺になってくると少し星像が各方向に伸びていってしまっているのがわかります。と言っても、あくまで拡大しての話で、一般の同等な焦点距離のカメラレンズと比べても全然遜色なく、全体でみている限り四隅もそこまで気になるほどでありません。むしろ折角の短焦点鏡筒の特徴を生かして、フルサイズで広い範囲を取る方向の方が面白い気がします。

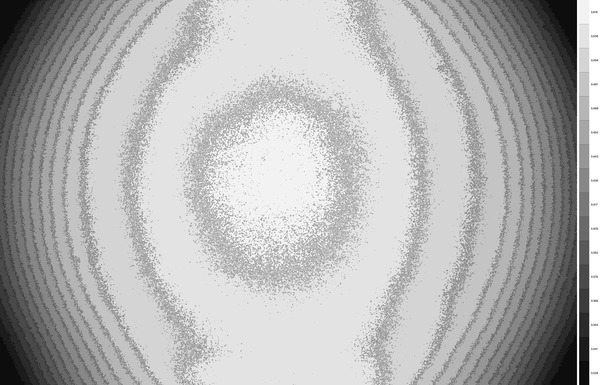

一方周辺減光ですが、iPhoneにColorScreenというソフトを用いてホワイト画像(実際には輝度128/256のグレー画像)を出してやり、それをFMA135と6Dでフルサイズで撮影することで評価してみました。撮影はISO100、1/400秒です。その時の撮って出しJPEG画像と等高線図が以下のようになります。

等高線はPixInsightのScriptを使いました。この時の等高線の最も明るいところが0.519、最も暗いところが0.328となるので、フルサイズだと中心に比べて最周辺は0.328/0.519 = 63.2%になるので、やはりそこそこ光量は落ちてしまいます。

ちなみにAPS-Cサイズ相当の位置の最終篇の明るさが0.494程度となるので、APS-Cだと中心に比べて最周辺は0.494/0.519 = 95.2%になり、ほとんど金にならない程度になります。

こうやって星像の流れと周辺減光を見てみると、メーカーがAPS-Cまでと言っているのがわかる気がします。逆にいうと、どれくらい星がずれるか、どれくらい周辺が暗くなるかをきちんとできたので、それが問題にならない範囲で自己責任で使う分には、結構魅力的だと思います。

ちなみにFMA135で月を撮ってみましたが、フルサイズだと月がこれくらいのサイズになります。これも撮って出しJPEGなので、大きさを確認するくらいを参考にしてください。

さて、FMA135のファーストライトを駆け足で紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今後撮影も実際にしていきたいと思いますが、撮りたい領域が夜中以降に出てくるので、新月期近くになるまで少し待たなければならないかもしれません。

その代わりと言ってはなんですが、今回のファーストライトの後にFMA135とNeptune-C IIで電視観望を試してみました。実は電視観望用にはFMA135をあまり使おうと思っていなかったのですが、超コンパクトシステムになりかなり面白いです。電視観望については、また次回以降の記事(2021/5/2追記: まとめました)にまとめたいと思います。

Askarの新製品FMA135

ひと月ほど前にCP+の配信のことをシュミットの店長さんと電話で話していたときです。その際にAskarのことが話題になりました。なんでもFMA135が日本でも販売されそうだということを聞いて、私の方からよかったら是非試させて欲しいと頼んだような運びです。

そもそもFMA135とは、最近注目のAskar社が出した焦点距離135mm、口径30mmの非常に小さな鏡筒です。あのAskar社が出すということで、レンズも相当気を使っていて、1枚のEDレンズを含む対物3枚玉にさらに3枚玉フラットナーをつけてあるので、収差を抑えかなりシャープな星像が期待できるようです。

新製品ということですが、日本に到着してすぐに送ってくれたみたいで、4月24日に自宅に届きました。でも到着後、なかなか天気の良い日がなくて、やっと昨晩の夜中くらいに雲が結構晴れてきてファーストライトとなりました。

早速開封

到着後すぐに箱を開けて中身を取り出してみましたが、中には3つに別れたパーツが入っていました。

真ん中が本体、左がアメリカンサイズの差込口になってここにCMOSカメラやアイピースを取り付けることができます。右の赤いのが足になり、本体にスポッとはめて取り付けることができます。

本体は小さくてとてもコンパクトです。コンパクトにもかかわらず、非常にしっかりとした作りになっています。前後には金属のねじ込み式の、かなりしっかりした蓋がついています。ふたは意外に重要だったりするので、こういった細かい所も作り込んでくるAskarの姿勢は、非常に好感が持てます。

アイピース取り付けアダプターもかなり肉厚にできていて、カメラなどのたわみもほとんど出ないと思われます。

FMA135を試したかった理由

そもそもこの鏡筒(と言っていいのかというくらい小さいのですが)を試したかったのは、焦点距離200mm以下のきちんとした鏡筒というのはなかなかないからです。200mm以下となるとカメラレンズが主となってきます。でもカメラレンズで周辺まで星が点像で写るものはかなり高価になります。しかもオートフォーカスなども付いていて高機能なのですが、星を撮影する分にはそういった機能のほとんどは必要ありません。一方このFMA135は4万円程度とかなり安価な部類になり、これで星雲など撮影できるならかなり魅力的な鏡筒になるかなと思ったからです。安価な分口径わずか30mm、それでもF4なのですが、最近の明るい高級レンズと比べると、少し暗いことは否めません。まあそこは撮影時間を稼ぐことでなんとかなるのかと思います。

ちなみにメーカー推奨はAPS-Cなのですが、せっかくの短焦点鏡筒なので、フルサイズだとどれくらいの撮像になるのか、興味があるので今回はEOS 6Dで試してみました。

一眼レフカメラと接続

6Dを含めて、一眼レフカメラとの接続は一般のT2アダプターを使います。FMA135の本体にはT2ネジが切ってあるので、そこに各社の一眼レフカメラ用のT2アダプターを持ってくれば、そのまま接続できます。

カメラにFMA135を実際に繋いでみると、そのコンパクトさが強調されます。三脚への固定ですが、FMA135自身がかなり軽いので普通のカメラレンズと思ってしまって、カメラ本体側で三脚に固定すれば十分です。私の場合、アルカスイス互換のL字プレートをカメラ本体に取り付けてあるので、今回はそれを使って普通に三脚に取り付けました。

ファーストライト

いよいよファーストライトです。外に出てみると、まだ少し雲が残っていましたが、できるだけ雲のないところを選びます。ピント合わせはFMA135本体で行います。私は6Dでのピント出しは、カメラ側のモニターをオンにして、明るい星を選び、できるだけ拡大して映して、それが最小形になるように調整します。FMA135の場合レンズ部がヘリコイド式になっているので、回転させてレンズを伸び縮みさせます。ピント固定ネジが付いているのですが、これが結構小さくて暗い中だと苦労しました。天体撮影だと一度ピントを決めたらあまりいじらないので、もう少し固定しやすくなっててもいいかと思いました。

さて、ピントもあって、画角も決まったので、露光時間とISOを変えて何枚か撮影しますが、固定三脚だと10秒でも星が流れてしまうことがわかったので、ここで赤道儀に載せ換えます。玄関に置いてあったAdvanced VXをそのまま庭に出しただけですが、今回は極軸も取らずに、ドンとだいたい北に向けて置いただけです。こんな適当な置き方でも、固定三脚に置くより遥かにズレが少なくなりますが、ここらへんの詳しいことに興味がある方はこのページを読んでみてください。

撮影結果と星像

これで何枚か撮影した中で、露光10秒、ISO3200で撮ったときの撮って出しJPEGが適度な明るさで星が見えていました。真ん中らへんにゴミがあるのは無視してください。

この周辺の拡大図は以下のようになります。

内側の青の枠がAPS-Cに相当し、外側のオレンジ色の枠がフルサイズに相当します。各マスは100x100ピクセルを切り出しています。こうやって見ると、やはりメーカーの言う通りAPS-Cは十分に点像を保っています。一方フルサイズの周辺になってくると少し星像が各方向に伸びていってしまっているのがわかります。と言っても、あくまで拡大しての話で、一般の同等な焦点距離のカメラレンズと比べても全然遜色なく、全体でみている限り四隅もそこまで気になるほどでありません。むしろ折角の短焦点鏡筒の特徴を生かして、フルサイズで広い範囲を取る方向の方が面白い気がします。

周辺減光

一方周辺減光ですが、iPhoneにColorScreenというソフトを用いてホワイト画像(実際には輝度128/256のグレー画像)を出してやり、それをFMA135と6Dでフルサイズで撮影することで評価してみました。撮影はISO100、1/400秒です。その時の撮って出しJPEG画像と等高線図が以下のようになります。

等高線はPixInsightのScriptを使いました。この時の等高線の最も明るいところが0.519、最も暗いところが0.328となるので、フルサイズだと中心に比べて最周辺は0.328/0.519 = 63.2%になるので、やはりそこそこ光量は落ちてしまいます。

ちなみにAPS-Cサイズ相当の位置の最終篇の明るさが0.494程度となるので、APS-Cだと中心に比べて最周辺は0.494/0.519 = 95.2%になり、ほとんど金にならない程度になります。

こうやって星像の流れと周辺減光を見てみると、メーカーがAPS-Cまでと言っているのがわかる気がします。逆にいうと、どれくらい星がずれるか、どれくらい周辺が暗くなるかをきちんとできたので、それが問題にならない範囲で自己責任で使う分には、結構魅力的だと思います。

ちなみにFMA135で月を撮ってみましたが、フルサイズだと月がこれくらいのサイズになります。これも撮って出しJPEGなので、大きさを確認するくらいを参考にしてください。

まとめ

さて、FMA135のファーストライトを駆け足で紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今後撮影も実際にしていきたいと思いますが、撮りたい領域が夜中以降に出てくるので、新月期近くになるまで少し待たなければならないかもしれません。

その代わりと言ってはなんですが、今回のファーストライトの後にFMA135とNeptune-C IIで電視観望を試してみました。実は電視観望用にはFMA135をあまり使おうと思っていなかったのですが、超コンパクトシステムになりかなり面白いです。電視観望については、また次回以降の記事(2021/5/2追記: まとめました)にまとめたいと思います。

コメント

コメント一覧 (6)

フルサイズでの周辺像の伸び、ですが、バックフォーカスを少し伸ばすことで、改善しませんかね(画像からは難しいかもとは思いましたが)

昨今、流行りの?近赤外では色収差の影響はどうでしょうか?

カメラレンズでは、135mmや180mmは割とあるのですが、AF前提なのかピントもシビアー。MF用レンズも、開放では星像がもう一歩(5年くらい前に買った中一の135mmF2.8は、開放では星が蝶々型に・・orz 少し絞るとフォーカスブリージングでピンぼけに・・。まあ、少し絞ってからピン出せばいいんですが・・・)、なので、望遠鏡として、しっかりとした性能を出してくれているのは、とてもありがたいですね。

UTOさん、こんにちは。

確かにバックフォーカスの自由度が残ってますね。挑戦してみる価値ありそうです。

問題はこれをどうやって調整するか。まずはネジを緩めて長くしてみますか。

短くする方向はアダプタを削るとかになりそうなので難しそうです。

フルサイズでも思ったより悪くないというのが印象です。もっと劇的にダメかと思ってました。ここらへんはさすがにAskarです。

あと、UTOさんが言ってくれたバックフォーカス調整でももしかしたら改善するかもしれません。

電視観望の記事も今書いています。今日中に公開しようと思ってます。またご覧ください。

それにしても・・・これ、フルサイズでも行けそうな勢いですね。

そうなんですよ。かなりいいんです。やっぱり実際試さなければわからないと思いました。

逆にメーカ推奨でもダメな時もありますよね。

このあと、月と天気を見ながら長時間撮影をしてみたいと思います。

このFMA135、何か他にも使い方がありそうで意外なほど面白いかも。