今回は家族サービスの一環でディズニーシーに行ったついでに、珍しく娘のNatsuと一緒にスターベースに寄らさせてもらいました。スターベースは天文ガイドの出版社の誠文堂新光社の書籍を扱っていて、珍しく子供の科学のバックナンバーが大量に置いてあります。娘は子供の科学を2013年9月号からずっと購読しているのですが、持っていないバックナンバーもありずっと読んでいました。

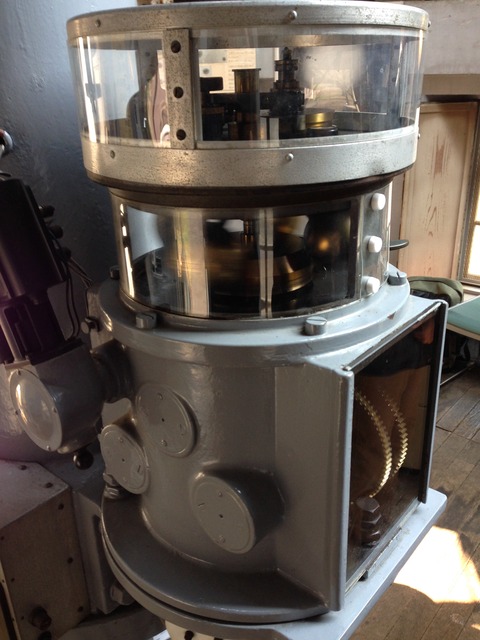

今回の購入品は、前回ちょっと寄った時に売り切れだったFS-60Q用のカメラ回転装置とEOS用のワイドカメラマウントでした。三基のものにしようかとか色々迷って、散々時間をかけて、やっと購入に至りました。今回は在庫もありました。 少し勘違いしていたのは、ワイドかメラマウントは2つの部品を組み合わせるのかと思っていたのですが、それはKenko製の半額くらいのTリングをつけることができるものらしいです。ガタが少し心配だったので、純正のものにしました。

タカハシカラーが薄緑から青系に変わったのですが、青の色が自宅で見ると思ったより濃かったのでびっくりです。

今回は毎度のS君にも会うことができました。Natsuが原村の星まつりや福島の星の村フェスティバルでお世話になっていたのでお礼がてら連れて行きたかったのです。ニュージーランドのテカポで取ってきたイータカリーナの写真を印刷したものを見せてくれました。すごく綺麗で、北半球からは見ることができないものなので、私もそのうちに南半球に行って見たいと思いました。あと、私が古い天文雑誌を集めているのを覚えていてくれて、整理して出てきたという昔の雑誌を取っておいてくれました。SKYWATCHERの一部が揃いました。しかも上のと合わせて少しサービスしてくれました。ありがとうございました。

さて今回のもう一つの出会いは、同じくスターベースにお客さんと来ていた、流星研究会のYさんです。まだ星を初めて間もない頃に出席させてもらった流星会議でいっしょにすごく盛り上がった方なのですが、私はあまり人の顔を覚えるのが得意でなく、話していてどこかで見た人だなと思っていたら、流星という話が出てやっと繋がりました。Yさんの方も同じことを思っていたそうです。そこからは私も星を初めた頃のことを思い出し、懐かしいやら、あれから半年で電視観望や撮影など、すごくたくさん進んだことを色々話したいやらですごく盛り上がって、まだまだ話したかったのですが、帰る時間がせまっていて全然時間が足りませんでした。

もうひと方は帰りがけに少しお話ししたのですが、ちょうどFS-60CBを使っていらっしゃる方で、たまたまこの日にエクステンダーを購入しFS-60Q化をはかろうとしている方でした。もともと双眼鏡をやっている方らしいのですが、徐々に撮影に移ってきているみたいで、SWATの話でも盛り上がり、JILVAを狙っているとのことでした。このブログのことも知らせておいたので、コメントなどいただけると嬉しいです。

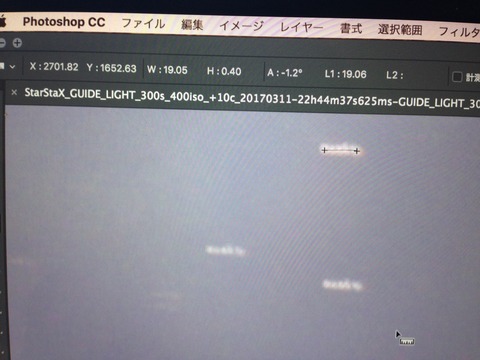

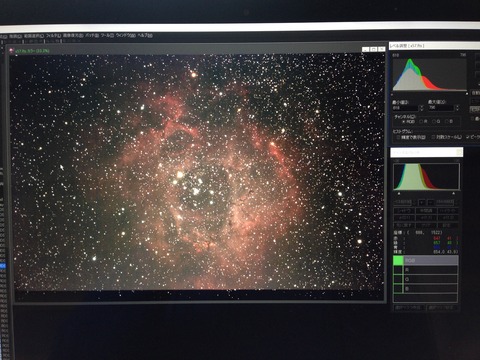

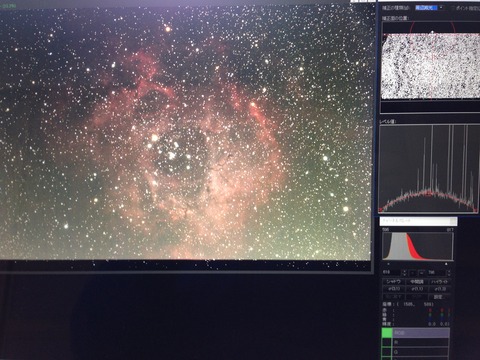

富山に帰って、早速FS-60Qにつけて見ました。以前中古で買ったフラットナーも付けてあります。これまで使っていた部品と合わせて写真に撮って見ましたが、少し重く、少し長くなりました。これはできるだけ軽くという方針からすると反対方向ですが、それで得られる撮影時の安定性、例えば落下や回転によるピンボケの心配から解放されると思うと、十分価値はあるのかと思います。これ以降海外で撮影することも考え、エクステンダーを外してより短焦点広角で撮影の練習をする方向に移していきたいと思います。

今回の購入品は、前回ちょっと寄った時に売り切れだったFS-60Q用のカメラ回転装置とEOS用のワイドカメラマウントでした。三基のものにしようかとか色々迷って、散々時間をかけて、やっと購入に至りました。今回は在庫もありました。 少し勘違いしていたのは、ワイドかメラマウントは2つの部品を組み合わせるのかと思っていたのですが、それはKenko製の半額くらいのTリングをつけることができるものらしいです。ガタが少し心配だったので、純正のものにしました。

タカハシカラーが薄緑から青系に変わったのですが、青の色が自宅で見ると思ったより濃かったのでびっくりです。

今回は毎度のS君にも会うことができました。Natsuが原村の星まつりや福島の星の村フェスティバルでお世話になっていたのでお礼がてら連れて行きたかったのです。ニュージーランドのテカポで取ってきたイータカリーナの写真を印刷したものを見せてくれました。すごく綺麗で、北半球からは見ることができないものなので、私もそのうちに南半球に行って見たいと思いました。あと、私が古い天文雑誌を集めているのを覚えていてくれて、整理して出てきたという昔の雑誌を取っておいてくれました。SKYWATCHERの一部が揃いました。しかも上のと合わせて少しサービスしてくれました。ありがとうございました。

さて今回のもう一つの出会いは、同じくスターベースにお客さんと来ていた、流星研究会のYさんです。まだ星を初めて間もない頃に出席させてもらった流星会議でいっしょにすごく盛り上がった方なのですが、私はあまり人の顔を覚えるのが得意でなく、話していてどこかで見た人だなと思っていたら、流星という話が出てやっと繋がりました。Yさんの方も同じことを思っていたそうです。そこからは私も星を初めた頃のことを思い出し、懐かしいやら、あれから半年で電視観望や撮影など、すごくたくさん進んだことを色々話したいやらですごく盛り上がって、まだまだ話したかったのですが、帰る時間がせまっていて全然時間が足りませんでした。

もうひと方は帰りがけに少しお話ししたのですが、ちょうどFS-60CBを使っていらっしゃる方で、たまたまこの日にエクステンダーを購入しFS-60Q化をはかろうとしている方でした。もともと双眼鏡をやっている方らしいのですが、徐々に撮影に移ってきているみたいで、SWATの話でも盛り上がり、JILVAを狙っているとのことでした。このブログのことも知らせておいたので、コメントなどいただけると嬉しいです。

富山に帰って、早速FS-60Qにつけて見ました。以前中古で買ったフラットナーも付けてあります。これまで使っていた部品と合わせて写真に撮って見ましたが、少し重く、少し長くなりました。これはできるだけ軽くという方針からすると反対方向ですが、それで得られる撮影時の安定性、例えば落下や回転によるピンボケの心配から解放されると思うと、十分価値はあるのかと思います。これ以降海外で撮影することも考え、エクステンダーを外してより短焦点広角で撮影の練習をする方向に移していきたいと思います。